光検出器とは光信号を電気信号に変換するものであり、光を使用するシステムでは不可欠な光デバイスです。 光ファイバ通信、光計測や光情報機器(CD、DVDなど)で広く使用されています。 本研究室では、化合物半導体による長波長帯光検出器とSiによる短波長帯光検出器の研究を行っています。 いずれも、高速動作を目指しています。

高速光通信では、波長1300nm や1550nm といった長波長帯の光が用いられています。 この波長の光検出器として、化合物半導体であるInGaAsを用いた光検出器の試作を行っています。 特に、作製が容易な金属-半導体-金属構造の光検出器(MSM光検出器)の試作と特性評価を行っています。

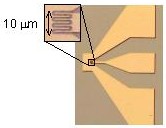

右の写真は、当研究室で作製した、InP/InGaAsによるMSM光検出器です。 MSM光検出器は、半導体基板上に“くし型”のショットキー電極が形成された、非常に簡単な構造です。 波長1550nmにおいて、感度0.2A/W、帯域16GHzを得ました。

集積回路の発達によりLSI内での演算速度は速くなりましたが、LSI間の伝送速度がシステム全体の動作速度を制限しています。 また、LSI内でも、配線抵抗や層間容量による信号遅延や、信号の高速化による電磁波の漏れが問題となっています。 そこで、LSI内やLSI間の信号伝送に光を利用する光インターコネクション(光配線)が検討されています。 その実現のためには、集積回路と光デバイスをSi上に集積化する必要があります。

本研究では、ウェハボンディング技術を用いてSi基板上にInGaAs/InP基板を貼り付け、MSM光検出器を形成しています。 この技術により、Si集積回路やSi光導波路との集積化が可能となりますので、光インターコネクション実現に向けて大きな前進が期待できます。

近距離の光ファイバー通信や光情報機器内では、630nm や830nm といった短波長帯の光が用いられています。 この波長帯では、集積回路の材料であるSiを光検出器に用いることができます。 そこで、CMOSプロセスを利用した光検出器の設計・試作を行っています。 具体的には、

という手順になります。 特に、なだれ(アバランシェ)増幅利得を持つ高速光検出器(帯域1GHz以上)の実現を目指しています。 現在、横型PIN構造によりなだれ増幅利得を実現しており、構造の最適化を行っています。